메멘토모리 그리고 죽은 사람의 얼굴

인턴기록은 2017년 인턴생활을 하면서 네이버 블로그에 기록해 두었던 내용을 이 공간으로 옮기면서 현재 생각이 바뀐 부분들을 추가하였습니다. 추가된 내용이 있을 경우 푸른색으로 적었습니다.

죽음의 문턱에서

“쌤, CPR입니다!”

간호사 선생님의 다급한 목소리가 응급실의 정적을 깨뜨렸다. ‘오늘은 또 어떤 환자일까?’ 궁금증이 들기도 전에, 이미 몸은 침대 위 환자에게 향했다.

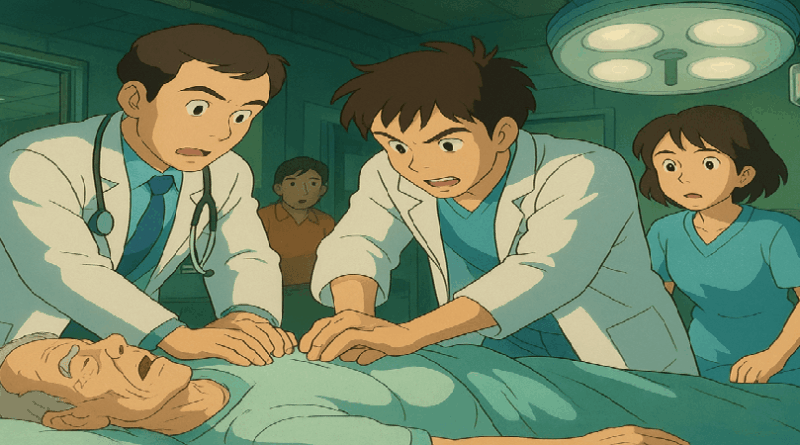

요양병원에서 심정지가 온 환자였다. 병원에 도착했을 때, 이미 환자의 심장은 뛰지 않고 있었다. 시간과의 싸움. 황급히 교대로 흉부를 압박했다. 땀방울이 뚝뚝 떨어지는 순간에도, 레지던트 선생님과 흉부외과 과장님은 환자의 희미한 생명을 붙들기 위해 분주히 노력하셨다.

마침내, 환자의 심장이 다시 뛰기 시작했다. 희망일까? 아니, 모두가 알고 있었다. 오래가지 않으리라는 것을. 심지어 보호자조차 DNR(Do Not Resuscitate, 심폐소생거부)을 원한다고 했다.

겨우 붙들어 놓은 숨결이었다.

중환자실로 올라간 환자는 채 몇 분도 되지 않아, 결국 숨을 거두셨다. 의료진의 노력이 무색하게, 생명은 너무나도 연약했다.

나의 죽음을 묻다

학생 시절 실습을 돌면서, 그리고 지금 의사라는 명함을 달고 나서도 마찬가지다. 죽은 사람, 혹은 곧 죽음을 맞이할 사람을 눈앞에 두면 늘 나의 죽음을 생각하게 된다.

나는 언제까지 살아있을까?

나의 마지막은 어떤 모습일까?

죽은 사람의 얼굴

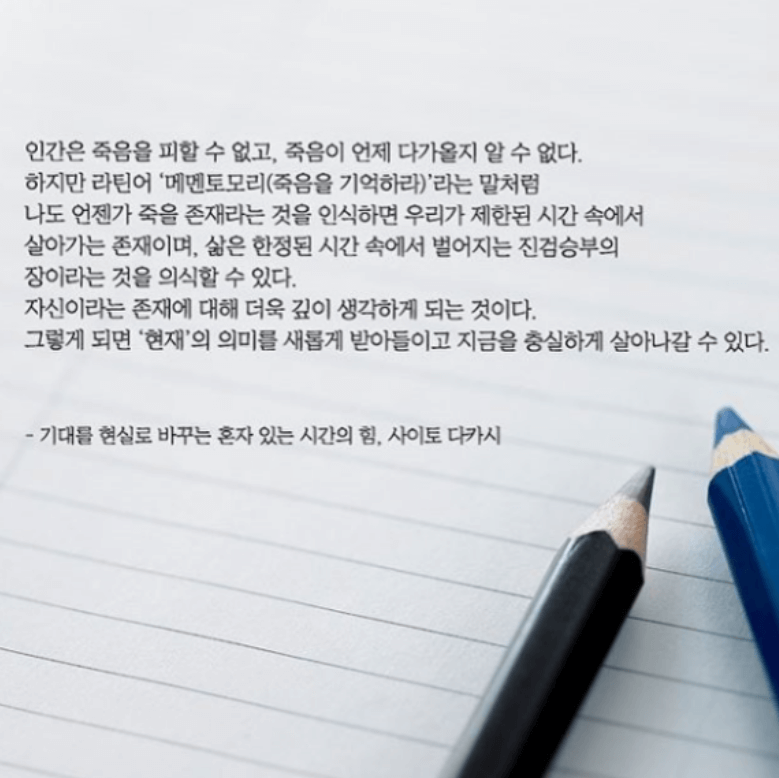

문득, 학생 때 사(死)학을 가르치던 법의학 교수님의 질문이 떠올랐다. “죽은 사람은 어떤 표정을 짓고 있을까?”

교수님의 답은 명료했다. 답은 모든 사람들이 표정이 없다는 것이었다

수백의 표정 없는 죽음 속에서, 단 한 번, 웃으며 죽은 얼굴을 본 적이 있다는 교수님의 말씀이 귀에 맴돌았다.

https://shorturl.fm/lHf2h

https://shorturl.fm/PWT2N

https://shorturl.fm/A006U

https://shorturl.fm/KCcX2

https://shorturl.fm/enIXr

https://shorturl.fm/r4JeI

https://shorturl.fm/sDzEm

https://shorturl.fm/z1NPY

https://shorturl.fm/heAjE

https://shorturl.fm/R80ow

https://shorturl.fm/bWcmS

Yo, first look at fcb8, the homepage grabbed my attention. Digging it. Worth checking out. fcb8

https://shorturl.fm/KutMo

https://shorturl.fm/i6avs

https://shorturl.fm/m9yBK

Join our affiliate program today and earn generous commissions!

Start sharing our link and start earning today!

It’s fascinating how easily accessible gaming has become – a shift in how we seek entertainment. Seeing platforms like JLJL88 prioritize verification is smart; trust is key. Check out their jljl88 link apk for a secure experience! It’s about responsible fun, really.

Downloaded the in7apkgame app the other day. Easy install and runs pretty smoothly. Good selection of games to kill some time. Give it a try: in7apkgame

Heard from a buddy about yonobet213. He said the bonuses are pretty sweet. I’m gonna check it out and report back. Maybe you should too: yonobet213

Hey! Just downloaded the MDMBetAPK from mdmbetapk. Seems pretty solid, lots of good games, and the interface is easy to navigate. So far so good!

Downloaded the VIP345apk app and I tell, its pretty good! Lots of games and very easy to use. vip345apk.

Tried the 289winapp. Nothing special, and pretty easy to use. I think its an ok option. Take some time to see what you think. 289winapp.

49slot… Well honestly its ok. If you are looking to waste time. give it a shot and see wha you think. 49slot.