같은 상처, 다른 통증

인턴기록은 2017년 인턴생활을 하면서 네이버 블로그에 기록해 두었던 내용을 이 공간으로 옮기면서 현재 생각이 바뀐 부분들을 추가하였습니다. 추가된 내용이 있을 경우 푸른색으로 적었습니다.

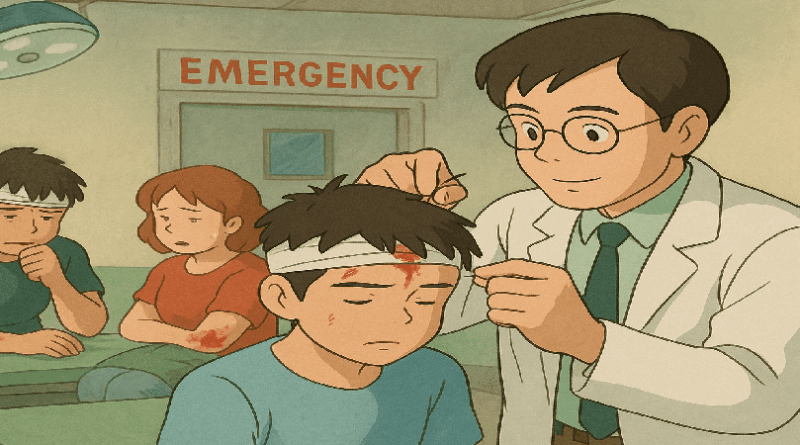

열상과 봉합

응급실에는 묘한 패턴이 있다. 어느 날은 한 증상의 환자들이 마치 약속이라도 한 듯 몰려든다.

며칠 전에는 유난히 찢어진 상처(laceration) 환자들이 줄줄이 들어왔다.

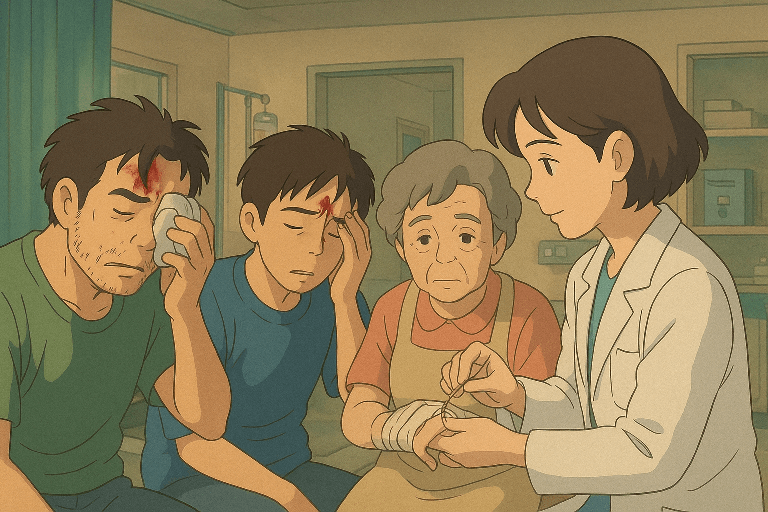

술에 취해 넘어져 머리가 찢어진 사람, 차문에 부딪혀 이마가 터진 사람, 그릇을 씻다 손목이 베인 사람까지.

나는 꿰매고 또 꿰맸다. 응급실에서 가장 자주 쓰이는 simple suture(단순 봉합)와 vertical mattress(수직 매트리스 봉합)가 그날의 단골 기술이었다.

그래도 푹푹 뜨면 되면 머리가 꿰매기 제일 편하다.

같은 상처, 다른 통증

그 며칠 뒤에는 화상 환자가 몰려왔다.

어떤 환자는 2도 이상의 심한 화상으로 누가 봐도 당장 화상 전문 병원에 가야 하는데 “일터에 일이 있어 가야한다”며 아픈 기색조차 없이 돌아섰다.

반면, 어떤 환자는 정말 정말 정말 사알짝 데었는데 (1도라고 하기도 뭐한) 도저히 견딜 수 없다는 듯 큰 고통을 호소했다.

통증에는 객관적 기준이 없는 게 확실한 것 같다.

같은 자극이라도 어떤 이는 묵묵히 참아내고, 어떤 이는 작은 상처에도 크게 무너진다. 통증도 세상도 다 주관적인 것 같다.

→ 세상살이도 그런 것 같다. 누군가에게는 가볍게 흘려보낼 일이, 다른 누군가에게는 견디기 힘든 고통이 된다. 결국 통증도, 세상도, 다 주관적인 것 같다.