병원에서 배우는 죽음의 얼굴

인턴기록은 2017년 인턴생활을 하면서 네이버 블로그에 기록해 두었던 내용을 이 공간으로 옮기면서 현재 생각이 바뀐 부분들을 추가하였습니다. 추가된 내용이 있을 경우 푸른색으로 적었습니다.

사망선고

근무를 서다 보면, 사망선고를 해야 할 때가 참 많다. 중환자실에서 조용히 숨을 놓는 순간도 있고, 응급실로 실려와 끝내 돌아가지 못하는 이도 있다.

의사에게 타인의 죽음은, 이상하게도 지인의 죽음보다 덜 무겁게 다가온다. 아마도 ‘일’이라는 옷을 입고 있어서일까? 가족들이 울음을 삼키는 그 옆에서, 나는 담담히 사실을 전하고 다시 내 일을 이어간다.

사망선언을 하면 가족들이 가장 자주 묻는 말이 있다. “돌아가실 때… 편안하셨나요?”

나는 잠시 머뭇거리다가, 결국 “네, 편안하게 가셨습니다”라고 말한다. 그 말이 작은 위로라도 되길 바라면서.

하지만 마음 한구석에서는 늘 의문이 인다. 병원에서의 마지막이 과연 편안할 수 있을까.

죽음의 온기

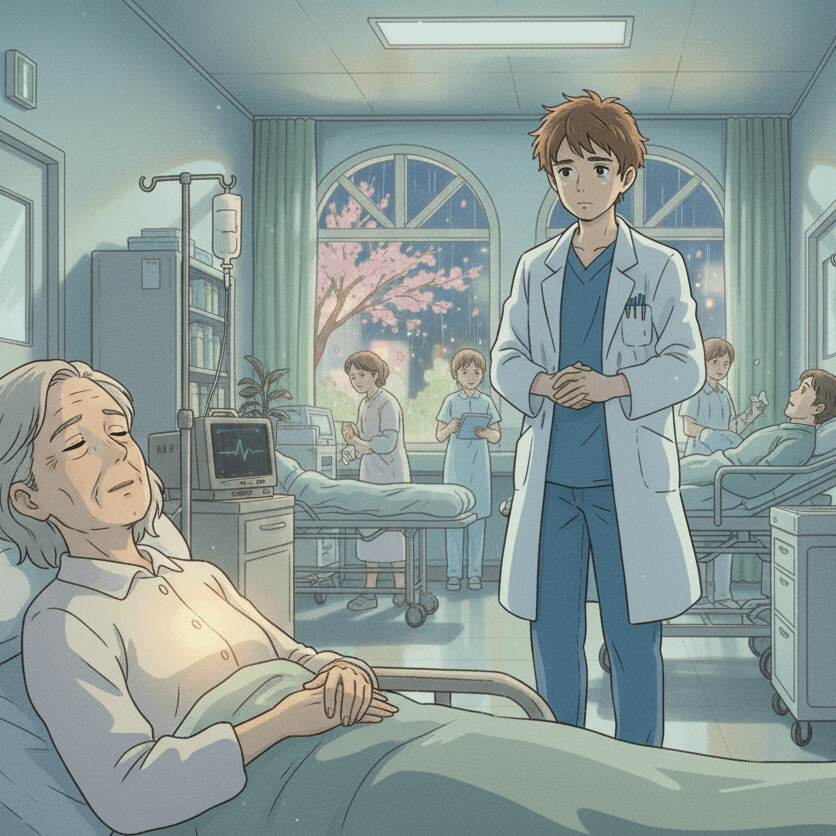

대부분의 환자는 가족이 없는 시간에 홀로 숨을 거둔다. 낯선 기계음, 형광등 불빛, 차가운 침대 위. 그 속에서 느꼈을 고독을 떠올리면, ‘편안하다’는 말은 차마 쉽게 붙이지 못한다.

편안하게 죽는다는 건, 생각보다 쉽지 않은 일이다. 삶을 연장하는 기술은 나날이 발전하지만, 마지막 순간을 따뜻하게 만드는 일은 아직도 부족하다. 어쩌면 진짜 필요한 건 첨단 장비가 아니라, 곁을 지켜주는 손길과 온기일지도 모른다.

밤 근무를 마치고 집으로 돌아올 때면, 늘 비슷한 생각이 따라온다. 오늘 떠난 그분은 과연 편안했을까. 내가 조금만 더 곁을 지켜줬다면, 그 마지막은 덜 외로웠을까.

사망선언이라는 차가운 절차 뒤에, 늘 이런 질문이 남는다. 전문가의 담담함 뒤엔 늘 사람의 무게가 숨어 있다.

→ 안과의사의 길을 걷게 된 이후로는 사망선고를 할 일은 거의 없었습니다. 하지만 죽음보다 더한 고통이 환자분들에게 있을 수 있음을 안과 질환으로 고통받는 환자분들을 보면서 경험하였습니다. 이에 대하여 추후 펠로우 기록에서 이야기할 수 있도록 하겠습니다.